問題の本質と、今日からできる最小アクション

- 問題の本質:子どもは「お風呂に行く」のではなく「今の活動を中断する」というコストに直面している

- 今日できること:脱衣所の温度を上げ、タイマーを1つ用意し、入浴後の10分を”特別時間”として先約する

- 期待できる変化:「やめる」ハードルが下がり、「動き出し」までの時間が短縮。親の声かけ回数も減る

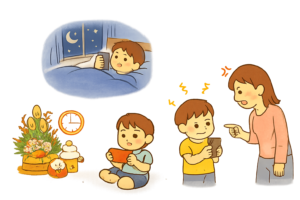

お風呂拒否の正体は「中断コスト」|行動科学で見る脳内の摩擦

「今入ろうと思ってた」と言いながら動かない子どもは、嘘をついているわけではありません。

行動科学の視点では、人間は「今やっていることをやめる」という行為に、想像以上の心理的コストを感じるとされています。

これを「中断コスト」と呼びます。

脳内で起きていること

- レゴ・ゲーム・読書などの活動中、脳は「集中モード」に入っている

- そこに「お風呂」という別タスクが割り込むと、未完了のストレスが発生

- さらに「服を脱ぐ」「温度変化」「濡れる」など、感覚的な小さな不快の予感が積み重なる

- 結果、「後で」という選択が脳内で合理化される

つまり、問題は「お風呂が嫌」ではなく「今を中断するコストが高すぎる」こと。

だからこそ、声かけの工夫だけでなく、仕組みと環境をデザインするアプローチが有効なのです。

環境デザインで摩擦を下げる|脱衣所・浴室・動線のチェックリスト

子どもが感じる「面倒くささ」の多くは、環境の小さな不快感から生まれます。

以下のチェックリストで、摩擦ポイントを点検しましょう。

脱衣所エリア

- 温度:リビングとの温度差が5℃以内か(ヒーター設置推奨)

- 照明:明るすぎず暗すぎず、リラックスできる色温度か

- 音:洗濯機の音や換気扇の音が大きすぎないか

- 動線:リビングから脱衣所まで「3歩以内」で物理的障害がないか

浴室エリア

- 匂い:シャンプー・入浴剤が強すぎないか(無香料も選択肢)

- お湯の温度:ぬるめ(38〜40℃)で調整。熱すぎは感覚刺激

- 触感:シャワーの水圧、タオルの素材(柔らかめ推奨)

前後の動線

- 準備の見える化:着替え・タオルが事前に配置されているか

- 予測可能性:「何分かかるか」が子どもにイメージできるか

ポイント:完璧を目指さない。週1つずつ改善するだけで、1ヶ月後には別の景色が見えます。

仕組み化|「準備→入浴→ごほうび」の固定ルーティン

環境を整えたら、次は行動の”型”を設計します。

基本の3ステップ設計

ステップ1:準備タイム(5分)

- タイマーをセットし、「8時になったら準備始めるよ」と予告

- 子ども自身に「着替え出す」「タオル持っていく」など小タスクを割り振る

- この5分で、脳は「お風呂モード」に切り替わり始める

ステップ2:入浴本体(10〜15分)

- 最初は「体だけ洗う日」「頭は明日」など柔軟に設定

- タイマーで「あと5分」を可視化(キッチンタイマーを脱衣所に配置)

ステップ3:ごほうびタイム(10分)

- 入浴後に「好きなことをしていい10分」を約束

- これが「お風呂=楽しい時間の終わり」ではなく「自分時間への橋渡し」になる

可視化ツールの活用

- ToDoカード:「準備→入浴→着替え→終了」をカードで並べ、1つずつ裏返す

- タイマー:音ではなく”光るタイプ”だと感覚過敏の子にも優しい

- 予告写真:「お風呂に入った後のリビング」を撮影し、「ここで10分過ごせるよ」と見せる

家族内ロール分担

- 声かけ役:タイマーが鳴ったら「準備始めるよ」と一声(感情抜き)

- 準備役:着替え・タオルを事前配置する係(子ども自身でもOK)

- クロージング役:入浴後の「ごほうび10分」を一緒に楽しむ係

こうして“誰が・いつ・何をするか”を固定化すると、判断の摩擦が減り、ルーティンが回り始めます。

よくある失敗パターンと、設計で防ぐ改善策

NG:毎回「お風呂入って!」と声をかけ続ける

→OK:タイマーに「声かけ役」を委譲し、親は準備サポートに回る

NG:「完璧に洗わなきゃ」と毎日全身シャンプー

→OK:「今日は体だけ」「明日は頭だけ」と最初から設定値を下げる

NG:入浴後すぐに「はい寝る時間」

→OK:10分の”クールダウン時間”を設計に組み込む

NG:脱衣所が寒い・暗い・散らかっている

→OK:ヒーター設置・照明調整・動線確保を「環境パラメータ」として扱う

重要:失敗の原因を「子どものやる気」ではなく、「設計ミス」として捉えると、改善の糸口が見えます。

ケースに応じた”設定値”の調整|感覚・体力を環境パラメータで扱う

子どもの特性は、環境の”設定値”を調整するヒントとして活用できます。

感覚過敏がある場合

- 温度変化を最小化:脱衣所を事前に温める、服を脱ぐ前に浴室の扉を開けておく

- 音・匂い・光を調整:シャワー水圧を弱く、シャンプーを無香料に、照明を間接照明に

疲れやすい・体力が少ない場合

- 入浴時間を短縮設計:5分だけ浸かる、シャワーのみの日を設ける

- 準備の負荷を下げる:着替えをリビングに持ってくる、ボタンなし服を選ぶ

見通しが立たないと不安な場合

- 可視化を徹底:タイマー・ToDoカード・「今日のお風呂メニュー」ボードを作る

- 予告を強化:「あと10分でタイマー鳴るよ」「準備の時間だよ」と段階的に伝える

こうした調整は、試行錯誤の連続です。

1週間単位で「今週は温度」「来週は音」と1つずつ実験すると、無理なく最適解に近づけます。

【5分スターター】今日から始める最小ステップ

理屈はわかったけど、何から手をつければ?

そんな方に、今日の夜から試せる3つのアクションを提案します。

ステップ1:タイマーを1つ用意する

- キッチンタイマーでOK。「準備開始」の合図として使う

- 音が苦手な子には、スマホの”バイブのみ”設定やビジュアルタイマーアプリ

ステップ2:脱衣所にタオルと着替えを事前配置

- 「準備の手間」を視覚化し、子ども自身に「運ぶだけ」の小タスクを任せる

ステップ3:入浴後の「10分特別タイム」を約束

- 「お風呂に入ったら、10分だけ好きなことしていいよ」と先に伝える

- この”先約”が、「お風呂=終わり」ではなく「まだ楽しみがある」に変わる

ポイント:3つ全部やらなくてもいい。1つ試すだけで、明日の夜が少し変わります。

まとめ|「声かけ」ではなく「仕組み」で摩擦を減らす

お風呂に入らない子どもの背景には、中断コストと環境の小さな不快感があります。

- 脱衣所の温度・照明・動線を点検し、感覚的な摩擦を下げる

- 「準備→入浴→ごほうび」の固定ルーティンを設計し、判断の負荷を減らす

- タイマー・ToDoカード・家族内ロール分担で、「誰が・いつ・何をするか」を明確化

- 感覚過敏・体力・見通しの苦手さは、「環境パラメータ」として調整する

こうした“仕組みと環境のデザイン”を整えると、親の声かけ回数が減り、子どもも動き出しやすくなります。

完璧を目指さず、週1つの改善を積み重ねる。

その先に、親子ともにストレスの少ない日常が待っています。

【もっと深く知りたい方へ】

▼背景の”心の動き”は、無料noteでやさしく解説

子どもが「今入ろうと思ってた」と言いながら動けない心理の背景や、共感的な理解のヒントは、無料note記事で詳しく紹介しています。

『「今入ろうと思ってた!」から1時間…お風呂に入らない子どもの心理と誘導のコツ』

メンバーシップでは、より具体的な声かけ例や、年齢別・特性別の対応パターンを紹介しています。

「理屈はわかったけど、実際どう言えばいいの?」という疑問に、さらに踏み込んでお答えしています。

一人で悩まず、一緒に「ちょうどいい子育て」を探していきましょう。

コメント