今日からできる”環境デザイン”で洗髪ストレスを減らす

問題の本質:

シャンプーを嫌がる子どもの多くは、「水圧・温度・音・匂い・触感」など複数の感覚刺激が同時に襲ってくる状況に耐えられていない。

今日できる最小アクション:

シャワーの水圧を最弱にする、匂いの強いシャンプーを変える、脱衣所の温度を上げる——環境の”設定値”を1つ調整する。

期待できる変化:

「無理やり洗う→泣く」の悪循環が止まり、子ども自身が「今日は少し我慢できるかも」と思える余裕が生まれる。

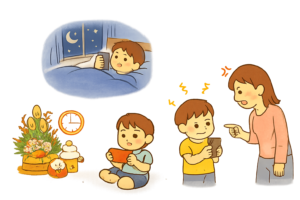

なぜ「もう洗おう」と言っても動けないのか——行動科学から見た”切り替えの摩擦”

大人は「お風呂に入る→頭を洗う→出る」という一連の流れをひとつの行動として認識しています。

でも、感覚が敏感な子どもにとっては、この流れが複数の苦痛イベントの連続に見えています。

- イベント1: 脱衣所で服を脱ぐ(温度差で寒い、裸が不安)

- イベント2: 浴室に入る(音が響く、匂いがする)

- イベント3: 体を洗う(触られる感覚が強い)

- イベント4: 髪を濡らす(水が顔にかかる恐怖)

- イベント5: シャンプーをつける(匂い・ぬめり・ゴシゴシの刺激)

- イベント6: お湯で流す(水圧・音・温度の複合刺激)

つまり、「お風呂に行く」という指示だけで、脳内では6つ以上の不快イベントが予測されているのです。これでは「行きたくない」と拒否するのは当然です。

行動科学では、これを「タスクの心理的摩擦」と呼びます。摩擦が大きいほど、行動のスタートは重くなります。

摩擦を下げる環境デザイン:お風呂の”設定値”を見直す

声かけを工夫する前に、物理的な環境が子どもにとって過酷すぎないかをチェックしましょう。以下は、すぐに調整できる「設定値」のリストです。

温度の摩擦を下げる

- □ 脱衣所に小型ヒーターを置く(温度差ストレスを軽減)

- □ お湯の温度を子どもと一緒に確認する(38〜40℃が目安だが、感覚は個人差大)

- □ 冬場は浴室暖房をつける、夏場は換気扇で湿度を下げる

水圧・水流の摩擦を下げる

- □ シャワーヘッドを「ミスト」「ソフト」タイプに交換

- □ 水圧を最弱に設定

- □ シャワーではなく、コップ・じょうろ・洗面器でそっと流す選択肢を用意

音の摩擦を下げる

- □ シャワーを直接頭にかけず、手のひらでワンクッション置く

- □ 浴室のドアを少し開けて音の反響を減らす

- □ 防水スピーカーで好きな音楽を小さく流す(シャワー音をマスキング)

匂いの摩擦を下げる

- □ 無香料・低刺激シャンプーに変更

- □ 泡で出るタイプを使う(泡立てる時間とゴシゴシ刺激が減る)

- □ 子どもと一緒に「これなら大丈夫そう」な匂いを選ぶ

触覚の摩擦を下げる

- □ ゴシゴシ洗わず、泡を頭に乗せて「撫でるだけ」にする

- □ タオルドライも強く擦らず、ポンポンと押さえるだけ

- □ 髪を結ぶゴム、服のタグなど、入浴後の不快要素も事前に排除

視覚の摩擦を下げる

- □ シャンプーハット・ゴーグル・防水タオルで「目に入らない」安心感を物理的に作る

- □ 浴室の照明が明るすぎる/暗すぎる場合は調整

- □ シャンプーボトルを子どもの視界に入れない(見ただけで緊張する子もいる)

ポイント:

すべてを一度に変える必要はありません。まず「これが一番イヤそう」と思う要素を1つだけ調整してみてください。

仕組み化で”やるかやらないか”の判断を減らす

感覚過敏がある子どもは、毎回「今日はどうする?」と判断すること自体が疲れることがあります。

だからこそ、事前に「お風呂の流れ」を固定化し、予測可能にすることが有効です。

ルーティン設計の基本テンプレート

【準備5分】

・タイマーを10分後にセット

・脱衣所を暖める

・使うタオル・着替えを目に見える場所に置く

・「あと10分でお風呂だよ」と予告

【入浴10〜15分】

・体を洗う(5分)

・髪を洗う(3〜5分)※今日やる範囲は事前に決めておく

・湯船に浸かる(5分)※ごほうび要素

【クロージング10分】

・「できたシール」を貼る

・好きな飲み物を飲む

・絵本・動画など、安心できる時間**重要なのは、この流れを毎日同じにすること。**脳が「次はこうなる」と予測できるようになると、不安が減ります。

可視化ツールで”見通し”を作る

- タイマー:「あと5分」が目で見えると、終わりが予測できて安心

- ToDoカード:「服を脱ぐ→体を洗う→髪を洗う→おしまい」をイラストで並べる

- 予告写真:「今日はコップで流すよ」など、使う道具の写真を事前に見せる

家族内の役割分担

- 準備役:脱衣所を暖める、タオルを出す、タイマーをセット

- 声かけ役:予告と実況をする(「あと3回流すよ」など)

- クロージング役:「できたね」を認める、ごほうび時間を一緒に過ごす

ポイント:

役割を分けることで、「ママ(パパ)が全部やらなきゃ」というプレッシャーが減り、一貫した対応がしやすくなります。

よくある失敗→環境設計で改善する

❌ 失敗例1:「早く入って!」と急かす

→ 改善: タイマーで「あと10分」を可視化。親が急かす必要をなくす。

❌ 失敗例2:毎回「どうする?」と聞く

→ 改善: 「今日は前髪だけ」など、事前にルールを固定化。当日の判断を減らす。

❌ 失敗例3:「頑張って!」とプレッシャーをかける

→ 改善: 「できる範囲でいいよ」と環境側で逃げ道を作っておく(タオル、ゴーグルなど)。

❌ 失敗例4:終わった後、すぐ次のタスク(歯磨き、寝る準備)

→ 改善: 入浴後10分は「ごほうび時間」として確保。安心感を作る。

感覚過敏の”設定値”を理解する

シャンプーを嫌がる子どもの中には、感覚過敏という特性がある場合があります。

これは、音・光・触覚・匂いなどの刺激を通常より強く・不快に感じる脳の特性です。

感覚過敏チェック(環境パラメータとして扱う)

お子さんにこんな様子がありませんか?

- 服のタグやチクチクする素材を嫌がる

- 特定の音(掃除機、ドライヤーなど)を怖がる

- 明るい場所・騒がしい場所を嫌がる

- 食べ物の食感に強いこだわりがある

- 抱っこや手をつなぐことを嫌がることがある

3つ以上当てはまる場合、感覚過敏が関係している可能性があります。

この場合、「慣れさせる」「我慢させる」アプローチは逆効果。環境側の刺激を減らす設計が必須です。

設定値の調整例

触覚過敏が強い ゴシゴシ洗わない、泡を「乗せるだけ」、タオルは柔らかい素材

聴覚過敏が強い シャワー音を減らす、音楽でマスキング、浴室ドアを少し開ける

視覚過敏が強い 照明を調整、シャンプーハットで視界を制限、目をつぶる安心感

嗅覚過敏が強い 無香料シャンプー、換気を強化、匂いの選択を子どもに委ねる

温度過敏が強い 脱衣所・浴室を事前に適温に、お湯の温度を一緒に確認

5分スターター:今日から始める最小ステップ

「全部やるのは無理」という方向けに、今日できる最小アクションを3つ挙げます。

ステップ1:シャワーの水圧を最弱にする(所要時間:30秒)

今すぐ浴室に行って、シャワーの水圧を一番弱く設定してください。これだけで「痛い」「怖い」が減る子は多いです。

ステップ2:タオルを脱衣所の見える位置に置く(所要時間:1分)

「終わったらすぐ拭ける」という安心感を視覚的に作ります。できれば、子どもの好きなキャラクターのタオルを用意。

ステップ3:「お風呂の後は○○しよう」を先に約束(所要時間:3分)

入浴後の楽しみ(好きな飲み物、絵本、動画10分など)を先に約束しておくことで、「お風呂=その後に楽しいことがある」という流れを作ります。

これだけでも、明日のお風呂が少し変わるはずです。

無料noteで「子どもの心の動き」を理解する

今回の記事では、環境と仕組みのデザインに特化してお伝えしました。

でも、もしかしたらこんな疑問も浮かんだかもしれません:

- 「そもそも、なぜこの子はこんなに怖がるの?」

- 「過去に何があったの?」

- 「感覚過敏って、具体的にどういうこと?」

そんな”背景の理解”と”共感ストーリー”は、無料noteで詳しく解説しています。

👉 「シャンプーが目に入ってないのに痛い!」お風呂で大騒ぎする子どもへの理解と寄り添い方(無料)

子どもの頭の中で何が起きているのか、予期不安や感覚過敏のメカニズムを、やさしい言葉で読むことができます。

「明日から使える具体的な声かけ」はメンバーシップで

この記事では、環境と仕組みの設計をお伝えしましたが、実際の現場では:

- 「2歳の子にはどう声をかければいい?」

- 「パニックになったとき、その場でどう対応する?」

こうした”年齢別・場面別の声かけ台本”と”完全版フォーマット”は、noteメンバーシップ限定で配信しています。

「わかる、試してみたい」と思える情報を、これからも一緒に深めていけたら嬉しいです。

ゆうたま

コメント