問題の本質:「何をすればいいか分からない」ではなく、「どうすればいいか分かる仕組みがない」ことが、子どもの行動の混乱を生んでいます。

今日できる最小アクション:1つの行動を「いつ・どこで・何を使って・どの順で」の4要素で可視化してみましょう。

得られる変化:お子さんが自分で動ける場面が増え、「できた!」という体験の積み重ねが自信につながります。

構造化支援とは?わかりやすく例えると

構造化支援とは、行動の”道しるべ”を環境に組み込む工夫のことです。

例えるなら、初めて訪れる駅で迷わず改札にたどり着けるのは、案内表示や動線設計が優れているから。同じように、家庭でも「次に何をするか」が自然に分かる環境を作ることで、子どもは安心して行動できるようになります。

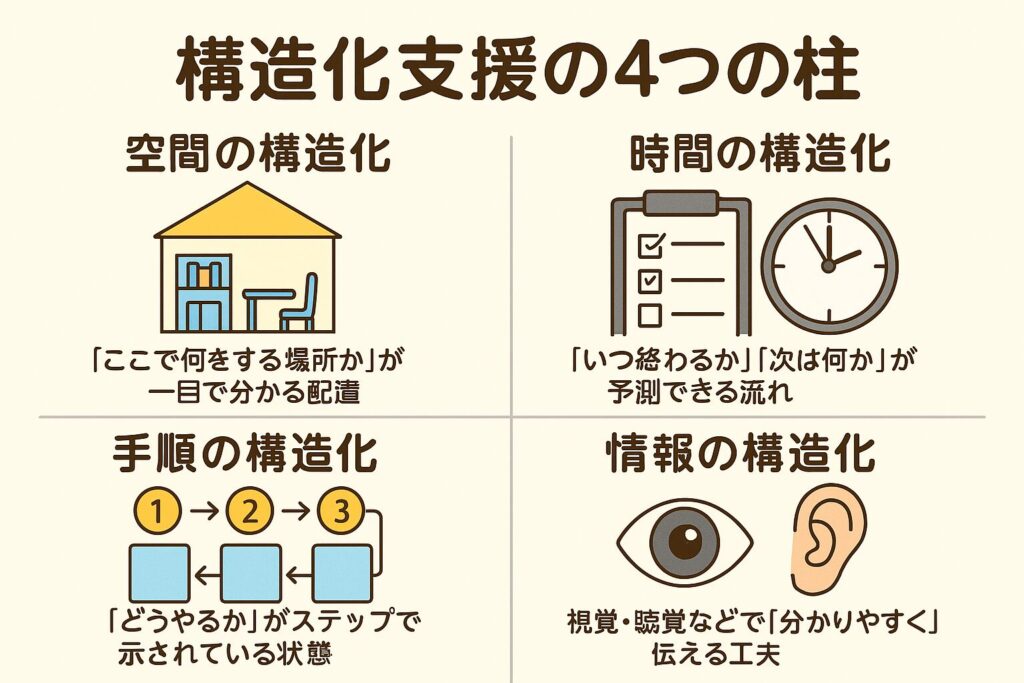

構造化支援の4つの柱

- 空間の構造化:「ここで何をする場所か」が一目で分かる配置

- 時間の構造化:「いつ終わるか」「次は何か」が予測できる流れ

- 手順の構造化:「どうやるか」がステップで示されている状態

- 情報の構造化:視覚・聴覚などで「分かりやすく」伝える工夫

なぜ「言っても動けない」のか?—行動科学の視点から

人間の脳は、情報が多すぎると判断を保留する特性があります。

「片付けなさい」と言われても、子どもの脳には以下のような処理が発生しています:

- どこから手をつける?

- 何をどこに入れる?

- いつ終わり?

- 終わったら次は?

この判断コストの高さが、行動の摩擦になっているのです。

特に発達特性のあるお子さんの場合、ワーキングメモリ(作業記憶)への負荷が大きいと、指示を覚えておくこと自体が困難になります。

構造化支援は、この判断コストを環境側で引き受けるアプローチです。

どんな場面で役立つの?

構造化支援は、日常のあらゆる場面で応用できます:

朝の支度

- 着替え・朝食・持ち物確認の順番が視覚的に示されている

- 「次は何?」と聞かなくても自分で確認できる

宿題タイム

- 取り組む場所・使う道具・制限時間が明確

- 「どれくらいやればいい?」の不安が減る

寝る前のルーティン

- 歯磨き・着替え・絵本の流れが固定化されている

- 「まだ寝たくない」の交渉が減る

新しい場所・活動

- 初めての習い事や病院でも、事前の視覚情報で不安軽減

- 「何が起こるか分からない」恐怖を和らげる

実践するための3つのステップ

ステップ1:困りごとを”摩擦ポイント”で分解する

「片付けができない」ではなく:

- どこに何を入れるか分からない(空間の曖昧さ)

- いつ始めていつ終わるか不明(時間の不透明さ)

- 手順が多すぎて混乱する(情報過多)

- 片付ける意味が実感できない(動機の不足)

まず1つだけ特定しましょう。

ステップ2:環境デザインチェックリスト

選んだ摩擦ポイントに対して、以下を確認:

空間の整理

- 1つの場所で1つの行動ができるようになっているか

- 余計なものが視界に入らないか

- 必要なものが手の届く範囲にあるか

時間の予測可能性

- 「あと○分」が視覚的に分かるか(タイマー・砂時計)

- 終わったら次に何があるか示されているか

- 活動の開始・終了のサインが明確か

手順の可視化

- ステップが3〜5個以内に収まっているか

- 言葉より絵・写真・記号で示されているか

- 1つ終わるごとに「完了」を確認できるか

感覚への配慮

- 照明・音・におい・触感に過敏さはないか

- 疲れやすい時間帯を避けられているか

- 心地よい刺激(音楽・クッション等)を活用できるか

ステップ3:仕組み化テンプレート—3つの固定化

①固定ルーティン

- 時間を固定:「夕食後の7時」など、生活リズムに組み込む

- 場所を固定:「宿題はこのテーブルで」と決める

- 順番を固定:「靴→手洗い→おやつ」の流れをパターン化

②可視化ツール

- タイマー:キッチンタイマー・砂時計・アプリ

- 手順カード:イラストや写真を並べたボード

- 予告カレンダー:明日・今週の予定を貼り出す

③家庭内ロール分担

- 誰が何を担当するかを明文化

- 例:「朝の声かけはパパ」「宿題の確認はママ」

- 子ども自身にも「自分の役割」を持たせる

よくある失敗→改善ポイント

NG:完璧なシステムを一気に作ろうとする

OK:まず1つの行動、1つの時間帯から始める →例:「朝の着替えだけ」「月・水・金だけ」

NG:言葉の指示だけで構造化しようとする

OK:視覚情報(絵・写真・色)を必ず併用する →耳からの情報は消えるが、目に見える情報は残る

NG:「できたらご褒美」だけに頼る

OK:行動そのものが「分かりやすい」「やりやすい」設計に →外発的動機より、内発的な「できた感」を優先

NG:子どもの特性を無視した”標準設定”

OK:感覚特性・疲れやすさ・こだわりを”調整パラメータ”として扱う

個々の特性による”設定値”調整

構造化支援は、お子さんの特性に合わせてカスタマイズすることで効果を発揮します。

感覚過敏がある場合

- 視覚:情報量を減らす、落ち着いた色使い

- 聴覚:タイマー音をバイブに変更、イヤーマフの活用

- 触覚:素材・タグ・縫い目への配慮

疲れやすい場合

- 活動時間を短く区切る(5分×3回 など)

- 休憩の場所と時間を明示

- エネルギー残量を視覚化(信号の色など)

こだわりが強い場合

- ルーティンの変更は段階的に予告

- 「いつもと違う」に対する事前準備(写真・スケジュール)

- 譲れない部分は尊重しつつ、柔軟性を少しずつ

注意の切り替えが難しい場合

- 活動の境目に「区切りサイン」を設定(チャイム・タイマー)

- 次の活動への移行時間を設ける(5分前予告)

- 「今やってること→次」の流れを常に可視化

5分スターター:今日できる最小の一歩

1. 1つの行動を写真3枚で示す

帰宅後の「手洗い」なら:①玄関→②洗面所→③タオルの写真を並べる

2. タイマーを1つ用意する

100円ショップのキッチンタイマーでOK。まず「5分だけ」を可視化

3. 「ここは○○する場所」札を1枚作る

リビングの一角に「宿題コーナー」など、紙1枚で宣言

4. 明日の予定を絵で1つ描く

「明日は公園」をカレンダーに小さなイラストで予告

5. 家族で「誰が何を担当」を1つ決める

朝の支度で「靴をそろえるのは○○くん」など役割を1つ固定

まとめ:構造化支援は”翻訳装置”

構造化支援は、「大人の頭の中にある段取り」を、子どもが理解できる形に翻訳する技術です。

特別な道具も資格も必要ありません。必要なのは:

- 今の困りごとを「環境の摩擦」として見る視点

- 小さく始めて、少しずつ調整する柔軟性

- 「できた」を一緒に喜ぶ姿勢

まずは今日、5分だけ、1つだけ。そこから始めてみませんか?

さらに深く知りたい方へ

▼背景の”心の動き”は、無料noteでやさしく解説

『子どもが「自分でできた!」と感じるまでの心理プロセス』 → 構造化支援がなぜ自己肯定感につながるのか、発達心理学の視点から丁寧に紐解いています

▼”明日そのまま使える”年齢別・場面別の声かけ台本と記録シート完全版はメンバー向けで配信中

→「仕組みは分かった。でも明日の朝、何て言えばいい?」 そんな方のための実践ツールをご用意しています。

コメント